在 “雙碳" 目標推進中,碳排放數據的精準度直接影響減排決策,而溫室氣體在線監測儀器正是破解這一問題的關鍵設備。這類儀器能實時捕捉二氧化碳、甲烷等氣體濃度,為企業核算、監管核查提供可靠依據。

儀器的精準監測依賴對氣體分子特性的捕捉,主流技術各有側重:

光學吸收法:利用氣體分子的 “指紋光譜" 實現檢測。比如二氧化碳對 4.26μm 波長紅外光敏感,甲烷則對 3.31μm 紅外光有吸收,通過測量光強衰減可反推濃度。其中非分散紅外法(NDIR)結構簡單、響應快,適合工廠煙囪等固定污染源監測。

激光光譜法:以激光為光源瞄準氣體吸收線,抗干擾能力強,檢測限可達 ppb 級。可調諧半導體激光吸收光譜法(TDLAS)響應達毫秒級,腔增強技術更能實現痕量氣體監測,適配環境空氣等低濃度場景。

色譜與質譜法:氣相色譜法先分離混合氣體再逐個檢測,精度較高但響應較慢;質譜法則通過離子質量差異識別氣體,適合復雜組分分析,但維護成本較高。

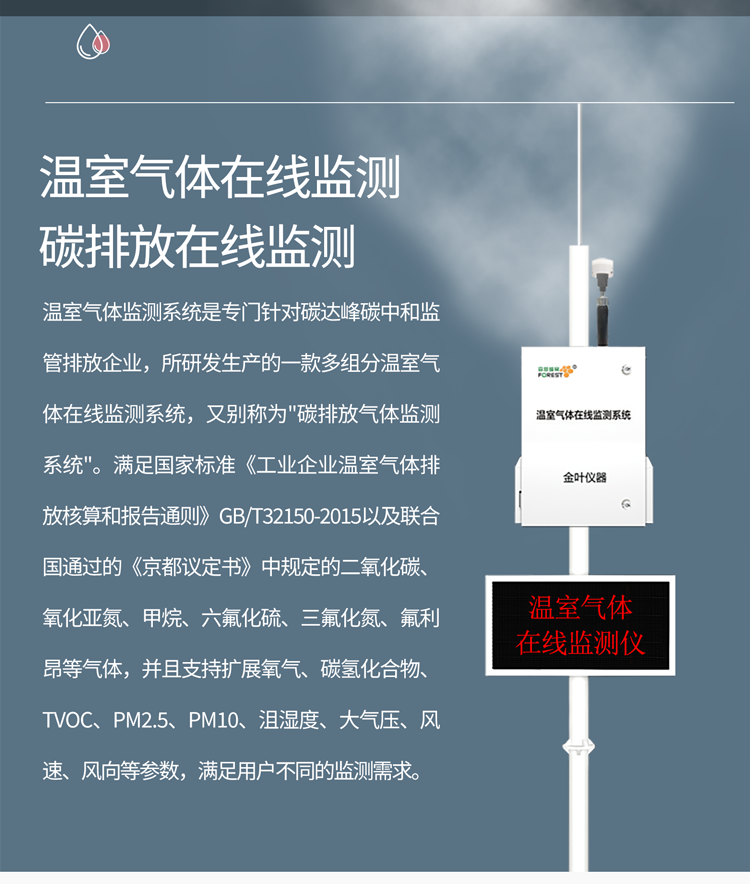

固定污染源監測儀:多安裝于工廠、電廠排放口,采用 NDIR 或激光技術,能適應高溫高濕環境,實時傳輸數據至管理平臺,滿足合規監測需求。

大氣環境監測儀:部署在監測站或氣象站,常搭載腔衰蕩光譜技術,可捕捉 ppb 級濃度變化,為區域擴散規律研究提供數據支撐。

移動監測設備:包括便攜式分析儀和無人機搭載設備,前者適合無組織排放現場檢測,后者能實現大范圍立體監測,還可通過手機系統同步數據與定位。

為確保監測準確性,儀器普遍配備多重保障:內置傳感器實時補償溫度、壓力變化,通過鎖相放大技術濾除噪聲,還可定期用國際標準氣體校準,部分設備甚至具備自動校準功能。

從工業減排到碳市場運行,這些儀器構建起動態監測網絡,讓溫室氣體排放從 “模糊估算" 走向 “精準計量",成為綠色轉型的重要技術支撐。